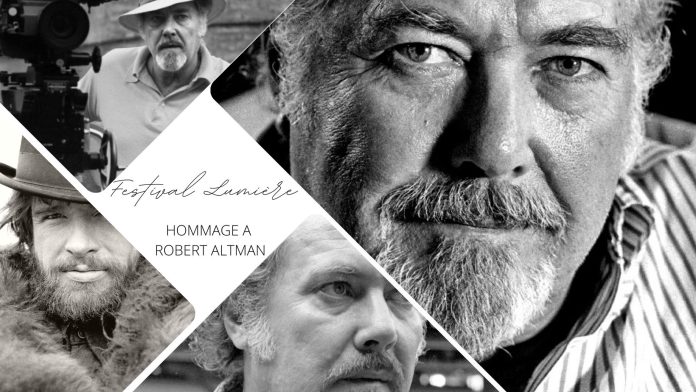

Iconoclasta, bigger than life, caótico, controverso. Canónico. O cinema de Robert Altman dificilmente será menos que isso. Ainda assim, permanece insuficientemente de um público maior. O Festival Lumière procurou colmatar essa brecha programando uma dúzia de grandes filmes de Altman para uma robusta retrospetiva, contemplando o seu trabalho nas últimas três décadas.

Apesar de ter já uma carreira longa atrás de si, será apenas aos 45 anos que Robert Altman obtém o reconhecimento dos seus pares, precisamente no cáustico e libertino M.A.S.H., o filme que lhe valeria a Palma de Ouro em Cannes, em 1970, e lhe abriria as portas para fazer o seu cinema. Daqui à delicadeza british do whodunnit, em Gosford Park (2001), para mais uma coreografia onde as questões sociais servem de pano de fundo, fecha-se o enquadramento da retrospetiva Lumière.

Pelo meio, o ataque à livre iniciativa em McCabe & Mrs. Miller / A Noite Fez-se para Amar (1971), servido com fleuma por Warren Beatty e Julie Christie e captado pelas sombras e luz da câmara de Vilmos Zsigmong, devidamente fundidas na música de Leonard Cohen; ainda o ataque ao film noir – ou na sua destruição! –, em The Long Goodbye (1973), com um Philip Marlowe, nos antípodas de Bogart, devidamente usurpado por Elliott Gould. Sente-se o mesmo empenho de desconstrução da mitologia conservadora americana aliada ao musical e à política, em Nashville (1975), com uma trupe de dezenas de protagonistas a improvisar, ao som do ritmo country, ou então no estilo mais jazzy de Kansas City (1996); ainda a sátira à complexidade do modo de produção de Hollywood, em O Jogador (1993) à simplicidade sulista de Cookie’s Fortune (1999).

Enfim, sendo que cada filme é, em si mesmo, uma ode ziguezagueante ao cinema americano, por parte de um realizador que é, ao mesmo tempo, uma raridade nascida na televisão. O próprio reclamará: “mas eu sigo sempre em linha reta, tudo ao meu lado é que vai aos ss’s”. Muitas vezes, atropelando os objetivos de Hollywood para almejar algo bem mais artístico. E assim escapando ao mainstream – seja de ontem ou de hoje.

Robert Altman sempre celebrou a sua liberdade criativa, quase punk, pois não era o sucesso financeiro que o movia. Ele não foi um movie brat, como Scorsese, Spielberg ou Coppola. Altman estava antes. Mais próximo de Arthur Penn, Sidney Lumet (cuja retrospetiva acompanhamos o ano passado em Lyon), John Frankenheimer ou Sam Peckinpah.

Autor único e inclassificável narrou o trauma da Grande Depressão até à nova Hollywood, passando pela 2ª Guerra Mundial e pela guerra da Coreia, orquestrando tantas vezes os seus exércitos de marionetas em outros tantos filmes. Por aí assistimos à desfragmentação da sociedade americana, ainda que sem abdicar de um tom contemplativo, como se de um complexo puzzle narrativo se tratasse, ou o mosaico de um caos orquestrado. Ainda assim, tocando sempre temas candentes, como o pós-colonialismo, o multirracialismo, a representação feminina, o cinema queer, a performance de grupo, a música, o cinema queer, a fotografia widescreen…

Por cinco vezes foi nomeado ao Óscar de melhor realização, embora por cinco vezes falhasse o prémio. A isso se deve a relação complexa com Hollywood, mas também a crítica e até o próprio país. Receberia um Óscar honorário em 2006, introduzido por Lili Tomlin e Meryl Streep atrizes do seu filme-opus, A Prairie Home Companion – Bastidores da Rádio (2006). Sobre o prémio disse: “vejo-o como compensando todo o meu trabalho, porque, na verdade, fiz apenas um único e longo filme”. É isso.

Apesar de tudo, a presença de Robert Altman continua bem visível no cinema de hoje, seja através de Paul Thomas Anderson, cujo Magnólia (1999) é uma assumida Influência. Ele que fora assistente de realização no seu derradeiro filme, antes de falecer em 2006, ou em Paul Haggis, de Crash (2004), mas também com sinais em Noah Baumbach ou nos irmãos Safdie. Yep, Robert Altman vive.