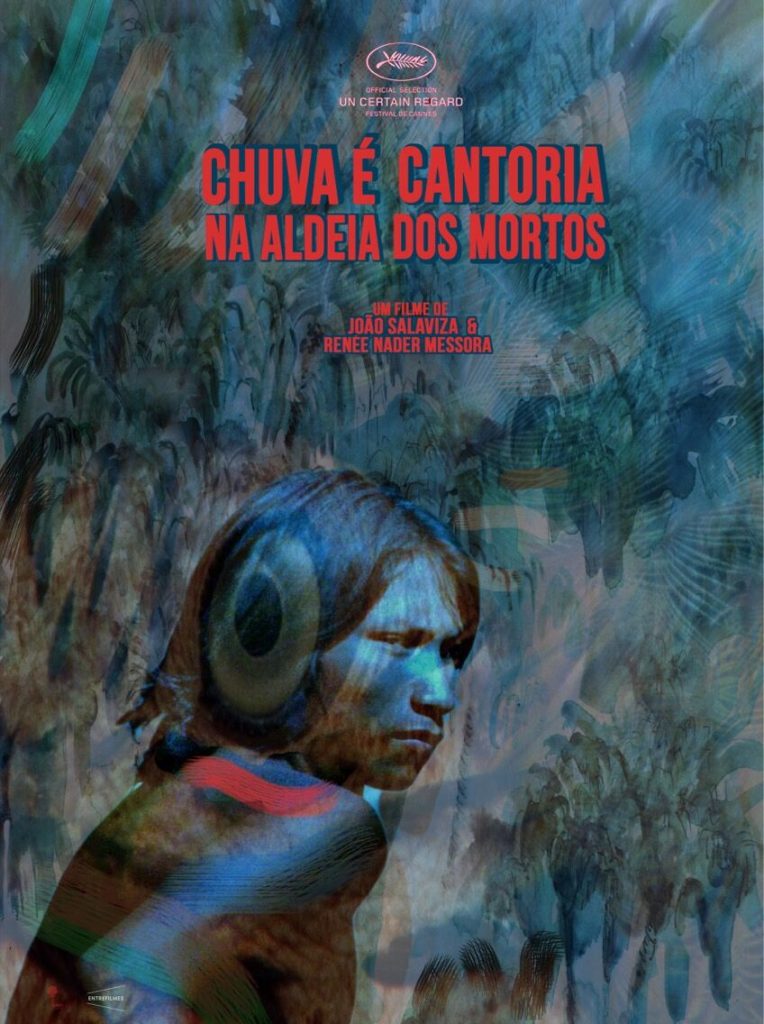

“Este é um filme que transcende o meio cinematográfico”

Na manhã seguinte à apresentação apoteótica de Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos (ler aqui a crítica), no festival de Cannes, e após a uma sessão carregada de emoções, ocorre o nosso encontro com João Salaviza e Renée Nader Messora (ainda afónica dos gritos de protesto que se sucederam à sessão).

Isto a escassas horas de se conhecer o resultado que premiaria o filme com o Prémio do Júri da secção Un Certain Regard. Não deixa de ser um marco prodigioso na carreira do cineasta português – já vencedor de uma Palma de Ouro, pela curta Arena, em 2009, e um Urso de Ouro, em 2012 com Rafa.

Insider – Parabéns pelo vosso filme, foi uma experiência incrível. Percebeste após Montanha alguma mudança na forma como encaravas o cinema ou o que querias fazer a seguir?

João Salaviza – Já falei imenso sobre o Montanha, contigo também. Foi uma rodagem muito atribulada. De alguma forma quis explorar, até aos limites das minhas capacidades e das pessoas que trabalhavam comigo, a possibilidade de fazer cinema de uma certa maneira. Com uma equipa, com uma luz muito trabalhada – aliás belíssima, do Vasco Viana -, com uma estrutura de cinema relativamente convencional. Era uma longa que vinha até no seguimento, pelo menos do ponto de vista formal, dos meus filmes anteriores. Ou seja, não é um filme de rotura com as minhas curtas anteriores.

João Salaviza – Já falei imenso sobre o Montanha, contigo também. Foi uma rodagem muito atribulada. De alguma forma quis explorar, até aos limites das minhas capacidades e das pessoas que trabalhavam comigo, a possibilidade de fazer cinema de uma certa maneira. Com uma equipa, com uma luz muito trabalhada – aliás belíssima, do Vasco Viana -, com uma estrutura de cinema relativamente convencional. Era uma longa que vinha até no seguimento, pelo menos do ponto de vista formal, dos meus filmes anteriores. Ou seja, não é um filme de rotura com as minhas curtas anteriores.

E também, temos de dizê-lo, com a tua Palma de Ouro e o teu Urso de Ouro.

Exato, mas é um filme que vem mais ou menos na continuidade desses filmes anteriores. No próprio processo de fazer o Montanha senti de alguma forma um esgotamento não apenas das coisas que estava a filmar, mas também da forma de fazer cinema. Isso acontece no momento em que acabo por ir pela primeira vez à aldeia Pedra Branca, com a Renée que me rapta depois da rodagem de Montanha, onde esteve como assistente de realização durante aqueles longos meses. Não posso dizer que tenha existido aqui um desejo programático de mudar de direcção. Não é um desejo artístico, um desejo de careira de realizador. É justamente o contrário. É um encontro com a Renée, em primeiro lugar e, logo a seguir, com os Krahô.

Da parte da Renée existia já essa ideia ou possibilidade em que a realidade desta tribo pudesse despoletar este interesse?

Existia aí algum plano secreto Renée?… (Renée ainda afónica devido ao esforço vocal da noite anterior vai sussurrando a Salaviza)

Renée Nader Messora – Na verdade, já trabalhava na aldeia há algum tempo. Eu sempre fiz cinema. A gente se encontrou na faculdade, em Argentina. É claro que eu sabia, que em algum momento dali sairia um filme. Porque todos os projetos que eu desenvolvida na aldeia não tinham a ver com cinema. Eram mais voltados para a auto determinação da aldeia. Era um projeto mais político do que artístico, se é que dá para separar as duas coisas.

Como nasce então Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos?

Como nasce então Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos?

João Salaviza – Na primeira viagem conhecemos um rapaz que ainda mora da aldeia que passou por um processo muito semelhante aquele em que o Ihjãcpassa no filme. Era um miúdo adolescente, também com um filho bebé, e que de alguma forma estava a sentir-se profundamente doente. Essa doença era o resultado de um feitiço que lhe foi provocado por um outro pajé da aldeia.

É o mesmo feitiço, certo?

Não o mesmo, porque o Ihjãc não sofre um feitiço no filme. Ele está num processo de se transformar em pajé. Este outro miúdo tinha sofrido um feitiço de um pajé um pouco mais malicioso.

Bom, para nós que somos tão racionais e despojados de misticismo, não será um pouco difícil de acreditar nessas crenças?

Foi aí que percebemos como há de facto um abismo entre estes dois mundos. Ou seja, o nosso esquema de pensamento e de habitar o mundo vem carregado de uma herança histórico-cultural que é antiquíssima, judaico-cristã, grega, romana, europeia. Cartesiana também. Católica, enfim. Em que o nosso aparato intelectual não dá conta deste sistema filosófico que é mais antigo até que o nosso. Os povos indígenas e das Américas ocupam aquelas terras há dezenas de milhares de anos. Isso está cientificamente estudado e provado. Este encontro com o Ocidente é relativamente curto. Tem 500 anos.

E que hoje estão reduzidos a uma mera representação…

A pedaços de terras e a ser cada vez mais engolidos por um projeto desenvolvimentista que é aniquilar esse povo e controlar totalmente as terras. Apoderar-se e extrair o pouco que ainda há para extrair. Até acabar o planeta provavelmente. Portanto, o nosso trabalho enquanto realizadores passa também por traduzir em imagens e em matéria de cinema esta ontologia e o modo de viver dos Krahô. Não temos nenhuma pretensão didática ou científica no nosso filme. Até porque não temos nenhum background de antropologia ou das ciências sociais, ou do jornalismo. Não temos essa pretensão de objetividade ou verosimilhança. Acho que temos até uma pretensão oposta que é tentar complexificar e subjetivar a presença destas figuras no filme. Que o filme consiga transportar esta multiplicidade de mundos por onde os Krahô transitam – o mundo espiritual e o mundo que nós chamamos de real para os Krahô está exatamente no mesmo prisma. É o que vemos na cena que abre o filme, que para nós pode ser uma cena onírica ou relacionada com o subconsciente, fantástica, para os Krahô é uma cena realista ou tão real como as cenas quotidianas ou mais prosaicas que nós filmamos também.

Até que ponto esta experiência e este ambiente interfere no teu modo de ver o cinema e de filmar? Até que ponto isso esse mundo natural interferiu também no vosso olhar?

Até que ponto esta experiência e este ambiente interfere no teu modo de ver o cinema e de filmar? Até que ponto isso esse mundo natural interferiu também no vosso olhar?

Nos tentamos com o filme dar as nossas respostas e as nossas soluções artísticas, dramaturgias ou estéticas são um resultado em como nos conseguimos posicionar em cada uma das sequências que filmámos. O que quero dizer com isto é que o filme tem uma abordagem diferente de cena para cena. E é obvio que há sequências, como as sequências coletivas, em que vemos a aldeia inteira, os rituais. Aquele choro coletivo no filme do filme, a corrida com a tora, com o tronco, e toda a preparação da festa, no fim do filme. A preparação da comida, com a mandioca, com as mulheres. Isto são sequências que se calhar estão mais próximas daquilo que podemos chamar cinema documental, cinema observacional. Ou seja, tudo aquilo estava a acontecer porque tinha de acontecer. Não por uma necessidade imposta pelo desejo de fazer cinema, mas por uma necessidade profunda da aldeia. São eventos e rituais e festas que estão no calendário da aldeia.

Vocês eram meros captadores dessa realidade?

Nós fazemos uma observação participativa. Eu não acredito na neutralidade, da câmara invisível. Temos de escolher como filmar e onde por a câmara. E isso tem implicações políticas e sociais como nós nos relacionamos com as pessoas que estamos a filmar. Mas também pelo cinema. Há um lado de fazer um filme de uma forma muito ritualizada, pelos nove meses em que filmámos. Pelo gesto de andar duas horas no mato até chegar ao rio para filmar uma determinada cena. Preparar tudo, por a câmara, esperar pelo sol, voltar porque começou a chover. Há como que um ritual que parece muito codificado – que é o ritual do cinema – mas este ritual encontra-se com os rituais da aldeia.

Imagino que te tenham lembrado do Jean Rouch ou do Flaherty (autor de Nanook, o Esquimó)?

Obviamente. O Jean Rouch é um dos cineastas que gostamos muito e que nos interessa. Mas há também muito cinema brasileiro feito por indígenas que estão a fazer o seu próprio cinema e a ser donos da sua própria imagem e história. Temos de ter presente que fazer um filme como este nestas circunstâncias tão particulares e chegar ao festival de Cannes tem uma importância política e simbólica enorme. Mas se calar só é possível, infelizmente, porque há um casal de brancos urbanos e privilegiados que têm a possibilidade de fazer o filme e de o colocar aqui. Mas num mundo ideal o festival de Cannes exibiria também filmes feitos por indígenas e sem uma intermediação.

Podes falar um pouco dessa realidade do cinema indígena?

Por exemplo, um projeto incrível do Vincente Carelli que se chama Video nas Aldeias. A Renée acabou até por participar na formação de um coletivo de indígenas na Pedra Branca quando começou a fazer o seu trabalho de resgate cultural de cinema e vídeo na aldeia. Este coletivo tem filmado algumas coisa e constituído um arquivo muito rico de rituais de festas, de cantos, alguns dos quais se estão a perder.

Há também esse lado da memória, não é?

Há também esse lado da memória, não é?

Sim, o lado da memória, mas não só de memória, de reativar estes gestos para que eles não se percam e renasçam. Portanto, esta realidade já existe. Eles estão a fazer aquilo que sempre fizeram desde o primeiro contacto com os portugueses e espanhóis desde o século XVI, que é fazer uma apropriação do aparato tecnológico ocidental em favor da suas própria cultura. Não há uma perda cultural. Um índio não deixa de ser índio por ter um telemóvel ou umas sandálias. As culturas não estão estáticas no século XV. Pensa como nós éramos há 500 anos. Em Portugal há um discurso de exaltação que nunca desapareceu, dos Descobrimentos. Mas os portugueses que conquistaram e invadiram o Brasil eram uns degradados, uns vândalos, uns selvagens, um bando de psicopatas desdentados e violentos que começaram a esquartejar as terras. Nós hoje acreditamos ser um pouco mais civilizados que esses portugueses que há 500 anos invadiram o Brasil e não nos consideramos menos portugueses por termos telemóveis. Mas quando vemos um índio com um telemóvel, há o discurso “como é que este índio pode ter um telemóvel?” Portanto, deixa de ser índio por ter um telemóvel. Nós hoje vestimo-nos de outra forma e não deixamos de ser portugueses.

O teu cinema não é alheio a prémios, e não estamos aqui a fazer futurologia pelo facto do filme estar aqui – é já uma conquista. O que significa para ti este tipo de reconhecimento e de prémios que possas obter?

A nível pessoal sabemos que há um sistema complexo que legitima uns filmes em detrimento de outros. Esse sistema nem sempre é justo. Sabemos que a possibilidade de continuar a filmar, para mim e para os meus colegas, depende muito que os nossos filmes anteriores sejam vistos, circulem, tenham uma relevância qualquer. No caso particular do filme estar no Festival de Cannes tem a ver com uma coisa que transcende a nossa vida de realizadores de cinema, que é o contexto político que o Brasil vive neste momento, em que há o desejo de um projeto político que pretende eliminar de uma vez por todas os indígenas do espaço público e das suas terras. O Brasil que chega a Cannes é o Brasil indígena. As imagens e as vozes que o mundo vai ver é um Brasil indígena, um Brasil que vive em harmonia com a Terra, um Brasil que preserva os recursos naturais. É um Brasil que não mata que não extermina, que não é racista, que não é homofóbico. É esse o Brasil que vai ser visto aqui. Portanto, o filme estar no Festival de Cannes tem uma importância acima de tudo política. E que transcende o meio cinematográfico. O nosso pequeno meio cinematográfico.