Vós que entrais no filme, preparai-vos para absorver uma torrente de realismo ácido e serdes dominados pelo vincado despojamento destilado na longa metragem de estreia de Carolina Markowicz. Ao mesmo tempo ficar siderados pela ousada ideia de cinema que mira nos olhos alguns dos tabus mais vincados do seu país, sem abdicar de uma crueza provadora. Sejam eles de fundo social ou religioso, mas a vincar a vontade indómita de sublinhar o desafio dos códigos, dos géneros, da identidade.

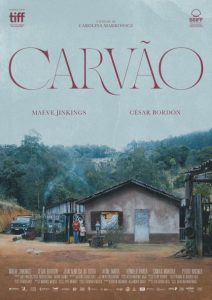

Carvão é um filme potente que assume essa ousadia na forma como empurra as personagens (e nós com elas), entre um misto de desdém e afeto, para uma realidade infernal, quase mítica. Além dos limites. Para além do próprio inferno, arriscamos. De certa forma, algo que reflete o facto do filme ter sido concebido durante um arrasador período de pandemia e, sobretudo, do decurso de desafios políticos vividos pela população. Uma conjuntura escaldante que Markowicz aborda com inegável maturidade e autoridade fílmica, aliando uma surpreendente combinação de absurdidade negra como o carvão. Elemento que justificaram a unanimidade do júri para o prémio FIPRESCI, na 35ª edição do festival CineLatino, em Toulouse.

A narrativa depressa nos centra no pequeno habitat de Irene (Maeve Jinkings) e Jairo (igualmente competente Romulo Braga), uma pequena aldeia no fim do mundo, algures no interior do estado de São Paulo, onde este casal desapaixonado sobrevive, com o seu filho Jean (Jean Costa), de nove anos, e o avô materno, de poucas palavras, no fim da vida, já remetido a uma cadeira de rodas. A desolação deste agregado rima com a sua própria sorte, pois eles vivem literalmente alguns metros abaixo do solo, entre os fornos de uma carvoaria onde queimam lenha para extrair o carvão, afinal de contas, o seu ganha-pão. Estarão eles ainda vivos?

É neste submundo que Markowicz ensaia uma dimensão quase mitológica onde se encontram de certas franjas sociais do Brasil, agarradas a uma boia da promessa religiosa como única fonte de salvação de uma vida em face da ausência de soluções e invadida por uma certa hipocrisia social. É em busca dessa réstia de salvação que Irene interroga o sacerdote local: “então, Deus prefere que a gente sofra ou morra?” Desalentada, diante a retórica de um juízo final predeterminado, Irene decide-se pela opção radical, embora economicamente lucrativa, sugerida pela assistente de um posto de saúde, embora habituada a conviver com a corrupção. E que origina uma primeira substituição material do corpo, seguramente na cena mais surpreendente e perturbante do filme, em que o avô acaba sublimado pelo fogo vagando assim espaço para um novo inquilino – Miguel (César Bordón) um narcotraficante argentino com necessidade de se fazer passar por morto. Ele que já preparara a sua ‘transição’ ao fazer-se fotografar, em estilo, com o corpo cheio de vestígios de balas e a boiar na piscina de uma mansão. A segunda ‘substituição’ de corpo será no final, embora com menos surpresa, ainda que a confirmar que o tom funesto e pessimista de Carvão.

É neste novo círculo do ‘inferno’ que Markovicz centra esta família, agora com a troca ‘mefistofeliana’ da venda da alma ao diabo, em troca de um forte, e bem-vindo, empurrão social. Mas é também aí que o agregado releva as suas tensões crescentes com uma nova realidade em que não se consegue acomodar. Seja a súbita luxúria de Ivone na tentativa, embora infrutífera, de seduzir o traficante, pela falta de atenção de Jairo, que percebemos se sente mais atraído pelo vizinho e por uma crescente entrega à bebida, seja até o pequeno Jean, de certo modo empoderado diante do traficante, e a quem chega a encarar uma proximidade de figura paternal. O guião assinado pela cineasta recorre até aos limites da caricatura, quando a professora da criança alerta os pais dos indícios de que o filho traficara cocaína na escola. Embora, contemplando a atenuante possível “ainda se fosse maconha”, como forma de amenizar o gesto proibido do garoto.

De certa forma, esta ousadia formal faz já parte do seu ADN cinematográfico da cineasta de 45 anos, desce logo, ensaiada nas suas várias curtas, em particular, na anterior O Orfão (2018), em que aflora o dilema do indesejado, pela forma como se acerca de um jovem afeminado num orfanato, e, sobretudo, pela incapacidade demostrada em acolhê-lo dos pais putativos. É precisamente uma variante desse ‘indesejado’ que é esboçada em Carvão, remetendo precisamente todas as escolhas falhadas das personagens para aquilo que resta depois de ter sido consumido pelo fogo.

Aqui não subsiste uma réstia de esperança ou redenção a esta família. Seja para Irene, após trocar a sua alma por um punhado de notas, seja Jairo, consumido pelo desvario e a loucura do dinheiro; até o pequeno Jean parece estar condenado pela aprendizagem forçada do convívio com os pais, apenas demostrando uma imediata adaptação, mesmo diante do final já pressentido. Nem há lições de moral a retirar deste pequeno microcosmos, onde os homens se revelam na sua tremenda incapacidade de reação (vejam-se os casos de Jairo, do traficante e até mesmo do filho Jean), cabendo às mulheres as decisões mais dolorosas, ainda que igualmente inqualificáveis.

É precisamente neste mergulho de descoberta pessoal que a consagrada Maeve Jinkings – uma presença marcante no cinema de Kléber Mendonça Filho, logo na sua estreia, em Neighboring Sounds (2012), e depois em Aquarius (2016), bem como de Gabriel Mascaro, em Boi Néon (2015) -, inscreve uma das suas melhores prestações. Nesta radiografia feroz e provocadora de uma certa realidade brasileira, minada pelo conservadorismo religioso e rodeada de hipocrisia social, percebemos que nada nem ninguém fica imune. Tudo se consome. Seja a madeira, mas também os corpos, as crenças, os sentimentos ou até mesmo uma certa maneira de pensar. Ficam apenas as cinzas do carvão.

(texto original publicado em fipresci.org – Report de filme vencedor no 35º Festival CineLatino)